“미술대학에 들어간 딸이 쓰다 남긴 물감으로 처음 유화를 그렸다는 오우암의 화력은 단순한 아마튜어리즘에서 출발했다는 사실 말고도 그가 길어 올리는 이미지가 먼 기억의 심연에 국한되어 있다는 점에서 특이한 면모를 보여주고 있다. 귄터 그라스가 쓴 『양철북』(1999년 노벨문학상 수상)의 주인공 오스카가 세 살의 어린 나이에 성장을 멈추어버린 것과 같이 오우암은 소년기 어느 쯤에서 완전히 기억을 멈추어버린 기이한 내연을 지닌 삶을 살아왔다. 그가 다루고 있는 소재가 한결 같이 먼 과거의 기억을 되살려낸 것으로 빛바랜 전시대의 흑백 사진을 보는 것 같은 연민의 감정을 자아내게 하는 것들이다. 예컨대, 소달구지에 쌀가마니를 가득 실고 가는 장면이라든가, 아낙네가 물지게를 지고 가는 장면이라든가, 댕기 땋은 처녀아이가 보퉁이를 이고 고개 마루를 넘는 장면, 또는 우물에 모여 두레박으로 물을 길어 올리는 아낙네들의 모습이 이제는 좀처럼 만날 수 없는 전 시대의 풍속적 단면들이다. 시제로 따지면 50년대나 60년대쯤으로 국한되는 이들 풍경은 우리들 기억의 갈피 속에서 가까스로 떠오를 뿐이다.”

2006년 6월 아트포럼 뉴게이트에서 열린 오우암 개인전에 맞춰 평론가 오광수는 이렇게 글을 적었다. 1938년 장성 출생으로, 이 전시 전까지 대중은 물론 미술계에도 잘 알려지지 않은 나이 많은 화가에 대해 평론가는 날카로우면서도 한없이 다정한 시선으로 그림과 작가의 삶을 훑었다. 6.25 전쟁 중 부모님을 잃고 4남매가 고아가 돼 고군분투했던 화가. 30여 년간 독학으로 그림을 그렸고, 현재를 다루기보단 자신이 겪었던 전쟁 후 피폐한 현실을 화면에 담는 작가의 전시는 일간지와 미술잡지에 특필됐다. 대부분 오광수의 표현을 빌린 채로 말이다.

![]() <초저녁 바람따라> 2007

<초저녁 바람따라> 2007 캔버스에 유채 72.7×90.9cm 개인 소장

시대상의 기록이며 정규 미술교육을 받지 않았기에 독특한 시각과 표현방법이란 기사들이 나열된 탓에 나 역시 전시를 찾았었다. 그리곤 철길, 기차역, 굽은 산길 그리고 그 곳에 채워진 사람들을 무심히 보고 흘리며 머리에 구겨 넣듯 전시 서문을 읽고 온 기억이 난다. 그때 본 오우암의 그림들은 어둡고 흐릿하며 불분명했다.

오우암의 작품을 다시 본건 태양이 작열하는 지난 9월의 부산이었다. 숙제하듯 돌아본 대형 전시는 잘 모르는 작가도 있는데다 작품들 규모도 워낙 커 관람 내내 좀 긴장한 상태였다. 누구는 그 전시장만 돌아보는데 3시간을 소용했다 그랬고 또 어떤 이는 이번 전시가 역대 기획 중 가장 훌륭하다는 극찬도 한 터라, 이왕 보는 거 하나라도 놓치지 말아야지 싶었다. 미간을 찌푸린 채로 공간을 이동하다 한 섹션에서 곤두섰던 근육이 스르륵 풀리는 걸 느꼈다. 연한 민트색 벽에 일렬로 쭉 걸린 오우암의 그림은 사람을 순식간에 무장해제시켰다.

16년 전 본 작업과 변함없이, 그의 그림은 해방과 한국전쟁 전후 우리나라의 모습을 담고 있다. 기차역과 번화가, 정비 창고 등을 노년에 이르러 붓을 든 작가는 사실적이기보다 기이한 초현실적 느낌으로 완성했다. 여러 번 반복되는 꿈처럼 그가 그리는 특정 장소와 장면에는 어떤 원형적인 기억이 간직된 듯하다. “전쟁 고아였던 작가에게 기차역은 가난과 폭력의 시대에 가늠할 수 없는 충격을 마주해야 했던 어린아이의 트라우마를 드러내는 장소로 남는다”는 설명처럼 비비드한 색감을 두르고도 화면은 어쩐지 처연하다.

<몰입> 2014

캔버스에 유채 53×65cm 개인 소장

그가 완성한 프레임을 들여다보다 마치 내가 ‘알프레도’가 넘겨주는 영화를 보는 ‘토토’ 같단 생각이 들었다. 1990년 개봉한 영화 <시네마 천국>을 보고 나는 윗입술이 퉁퉁 부어올라 코 끝에 닿을 때까지 눈물을 쏟았다. 영화가 전부였던 꼬맹이가 나이 지긋한 영사 기사와 친구가 되는 과정, 서로를 위한 진심과 헌신, 사랑했던 사람이 남기고 간 (검열된) 키스 장면들을 보자니 어찌나 가슴 저리고 서러웠는지. 영화 끄트머리 울며 웃던 중년의 토토, 자크 페랭(Jacques Perrin)의 표정을 아직도 생생하게 기억한다. 아마 오우암의 그림을 보는 내 얼굴 또한 페랭과 좀 비슷하지 않았을까.

쭉 나열된 그림 속 건물과 풍경은 원근에 무관하게 배치되고 인력거꾼, 상이용사, 학생 등 여러 인물이 공간 안에 따로 흩어진 작품들에는 시대의 불안이 탁월하게 묘사돼있다. 오우암이, 우리의 눈으로 보는 공간사상을 규격된 평면 위에 묘사적으로 표현하는 기법을 무시한 것에 대해 몇몇 평론가와 언론 보도는 “정규 교육을 받지 않았기 때문”이라 단정 지었다. 그러나 공간을 플랫하게 만들어 화면 속 모든 요소에 시선이 닿게 하는, 그의 그림을 진짜 본다면 결코 그 말은 사실이 아니란 걸 깨닫게 된다. 마치 필름 조각이 모여 영화가 되고 추억 조각이 모여 인생이 되듯, 작가는 다양한 조각들로 화면을 꽉 채울 뿐이다.

<실향>

연도 미상 판넬 위에 유채 41×56cm

같은 높이로 걸린 그림 중 가장 인상 깊은 작품은 2014년 완성된 <몰입>이다. 화면 속 군상은 현재와 같은 듯 매우 다르다. 지하철에 몸을 실은 이들은 하나같이 빨려 들어갈 것처럼 핸드폰을 보고 있다. 다리 위에 짐을 올려놓고 무심한 표정으로 액정만 들여다보는 건 영락없이 2022년 현재와 똑같지만 중간 중간 보이는 유선 이어폰이 꽤 먼 과거임을 증명한다. 철도 벽면에 붙은 소화기도 그렇고 ‘로보인공관절수술’이란 광고판 역시 지금 시점으로 보면 사뭇 어색하다. 근대화의 상징인 철도는 오우암이 즐겨 그리는 대상이다. 19세기 인상파의 거장 클로드 모네(Claude Monet)가 근대화로 내달리는 19세기 풍요로운 삶의 감정을 솔직히 구현하기 위해 철도와 철교를 그렸듯 오우암 역시 우리 근대화의 어느 단면을 철도로 시사한다. 철도로 상징되는 에너지와 유통은 근대 자본주의 사회의 한 단면을 극명히 표상한다. 작가는 그에 더해 철도와 역내 풍경을 통해 근대화의 명암을 명증하게 드러냄으로써 시대의 풍정을 기록하고 증언한다.

그런가 하면 2007년 그린 <초저녁 바람따라>의 주인공들은 한동안 오우암이 묘사했던 인물들과 뉘앙스가 다르다는 점에서 눈길을 끈다. 1990년대나 2000년대 초반 그가 그린, 철길을 따라 굴로 들어가는 남정네의 자포자기나 간이식당에서 국수를 먹고 있는 사람들의 초라한 행색 혹은 하릴 없이 주변을 맴도는 사람들은 거대한 역사의 무게에 짓눌려 있는 인상이었다. 그러면서 동시에 열심히 화차를 밀고 가는 철도역원들이나 일을 마치고 황혼녘에 돌아오는 선로반원들의 씩씩한 모습으로 기록의 균형을 잡았던 오우암. 그가 ‘신명난 악극단’이나 ‘20세기 당구장’, ‘산동반점’, ‘진주다방’ 등에 방점을 찍어 왼쪽과 오른쪽으로 움직이는 사람들을 그린 <초저녁 바람따라>는 동네에 악극단이 들어와 화려한 트럼펫 소리가 울려 퍼지는 축제와 같은 날을 선뵌다. 가난하지만 가족의 따스한 저녁 한 때를 묘사한 그림은 자신 속에 잠자는 훈훈한 인간애의 또 다른 표상인 셈이다.

‘2022 부산비엔날레’

<We, on The Rising Wave>

전시 전경 부산현대미술관

2006년 글에서 오광수는 “시간이 지날수록 그의 그림이 밝아지고 있다는 점이 선명히 걷잡힌다”고 말했다. 같은 소재임에도 이전 작품에 비해 색조가 한결 밝아지고 있으며 과수나무의 꽃이 만개한 사이로 난 들길을 가는 사람의 모습을 다룬 그림이나, 화면 전체가 초록으로 덥힌 들녘의 풍경은 전에는 볼 수 없었던 화사한 색의 향연을 보여준다는 것이다. 평론가는 그런 현상에 대해 ‘건강한 시각의 회복임이 분명’하다고 기꺼워했다. 그런 그가 부산의 도시 풍경을 담은 일련의 그림들이 지금 선보이고 있다. 장장 25년여 동안 머물며 일했던 수도원을 떠나 부산의 구도심으로 이사한 후 도시를 산책하기 시작하면서 그린 그림은 오광수의 반가움을 대변하듯 밝고 분명한 색으로 완성됐다. 기억이 아닌 직접 경험하고 눈으로 본 풍경이기에 형과 색이 더 산뜻하고 뚜렷한 오우암의 영화 같은 그림을 지금 확인할 시간이다.PA

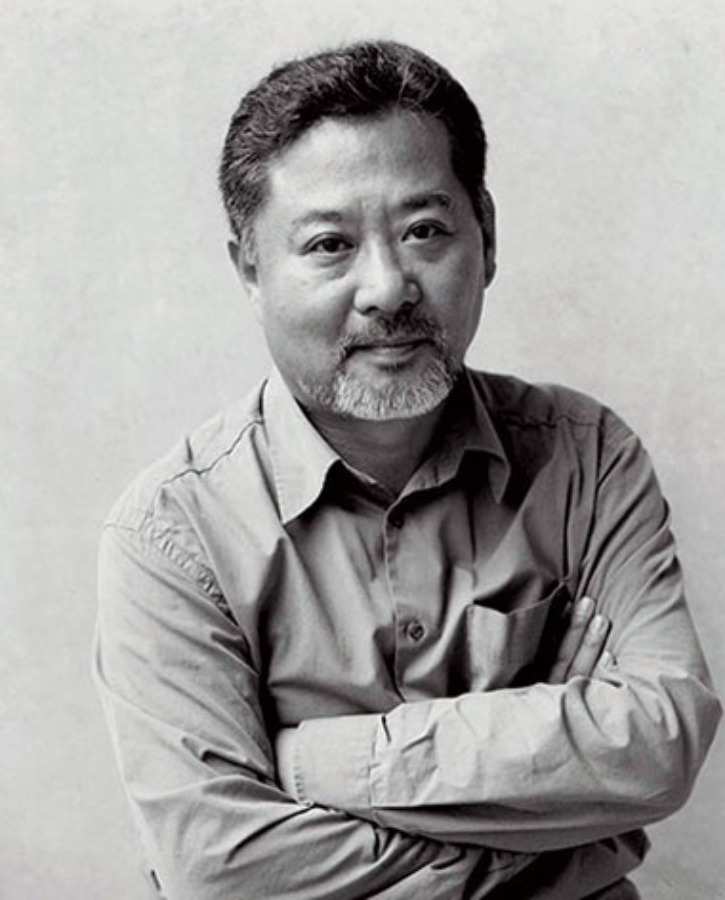

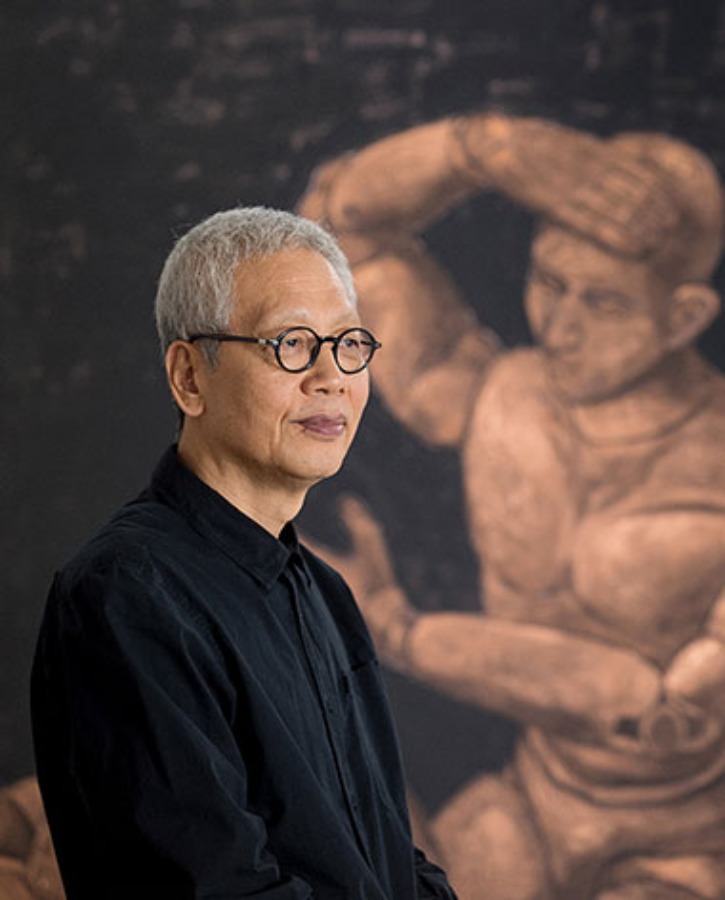

오우암 작가

작가 오우암은 1938년 장성 출생으로 현재 함양에 거주하고 있다. 한국전쟁으로 고아가 된 어린 시절의 기억과 노년에 바라본 부산의 풍경을 그리는 그는 30여 년간 부산의 한 수녀원에서 일하며 합판에 틈틈이 그림을 그리다가 퇴직한 후 미대에 다니던 딸이 쓰다 남긴 유화 물감과 자투리 캔버스를 이용해 본격적으로 그림을 그리기 시작했다. 그의 풍경은 시절의 모습과 인물상을 세세하고 담담하게 표현해낸다. 개인전 <오우암 개인전>(조현화랑, 2000), <인생은 아름다워>(아트포럼 뉴게이트, 2015)을 열었으며 ‘부산비엔날레’(2022)를 비롯해 <회화와 서사>(뮤지엄 산, 2020), <미술에 꼬리달기>(경기도미술관, 2012) 등 단체전에 참여했다.