Review

박병욱_벽, 그리고 향

Review

대구국제아트페어

Review

옥정호_메이데이

Review

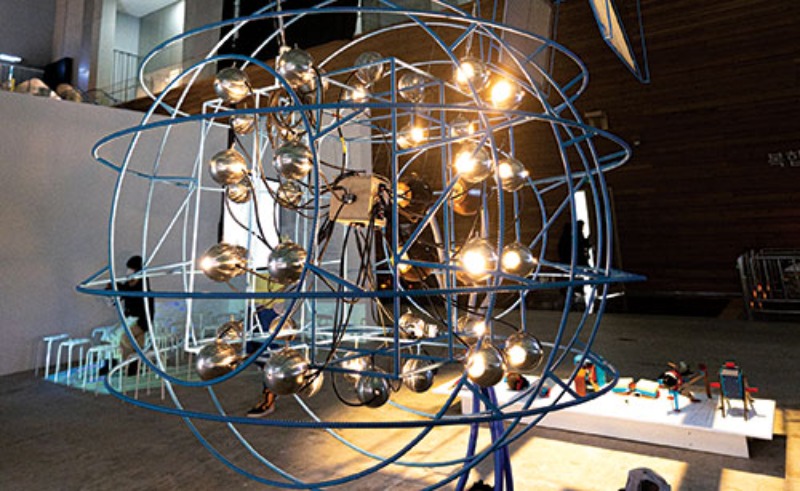

2023 섬진강국제실험예술제

Review

2023 프로젝트 제주: 이주하는 인간 - 호모 미그라티오

Review

건축, 미술이 되다

Review

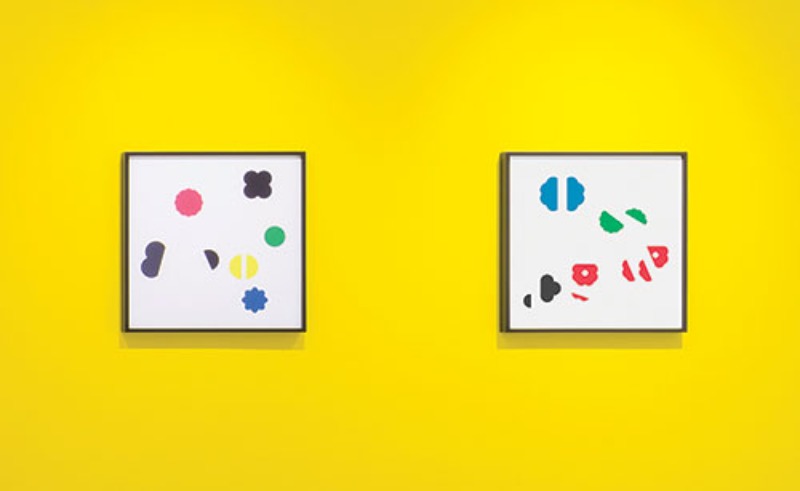

데이비드 살레_World People

Review

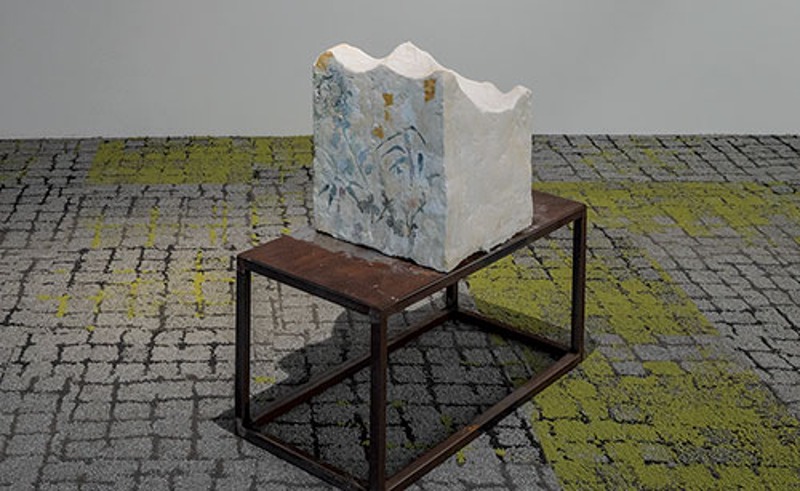

김범_바위가 되는 법

Review

조유경, 최고래 I know this is cheesy…but…I want to be with you

Review

이병호_PIECE

Review

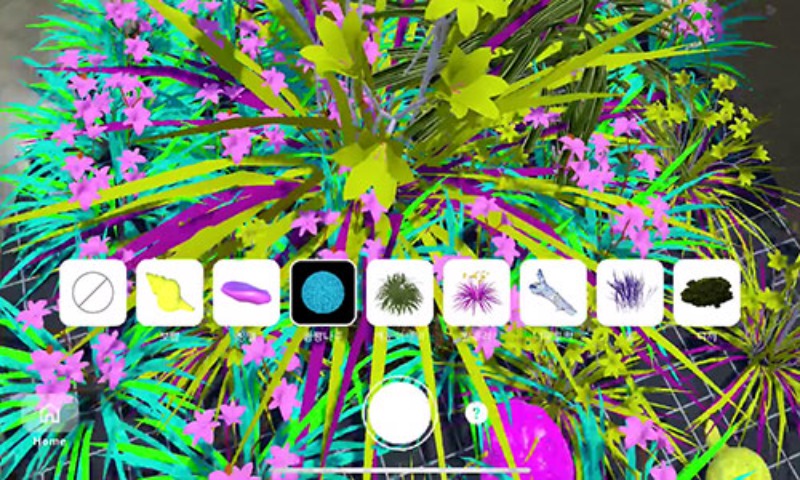

Hey Siri, How's the Weather Today?

Review

이민선_Sculpture

Review

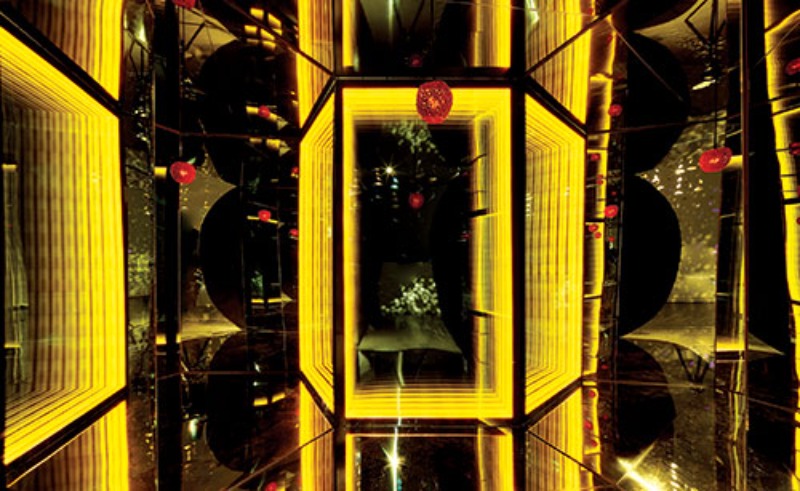

영원, 낭만, 꽃

Review

외연과 심연

Review

언메이크랩_인기생물

Review

디 오리진: 아이작

Review

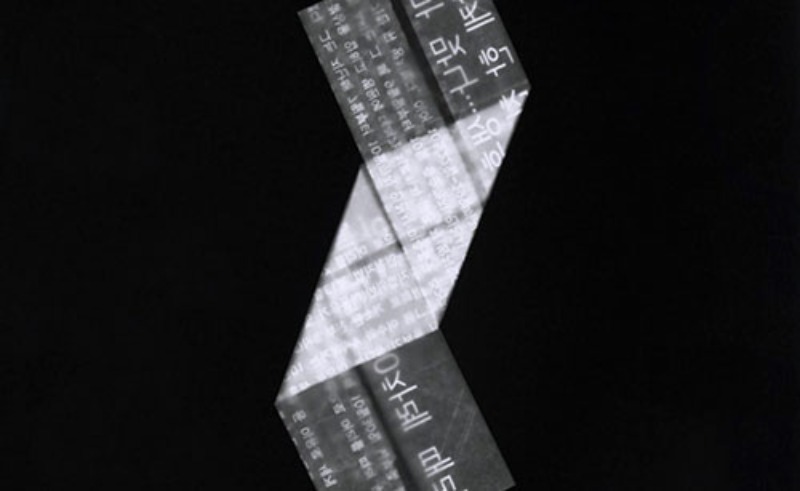

김태호_말 없는 말이 하는 말

Review

이은선_Where, 여기

Review

포ː룸 - 또 다른 시간을 위한 會 & 인간적인 것의 미로

Review

또 다른 얼굴들: 한국과 아세안의 가면

Review

윤진섭_아카이브

Review

이진휴_낯선 풍경

Review

고고학: Today was Today

Review

게임사회

Review

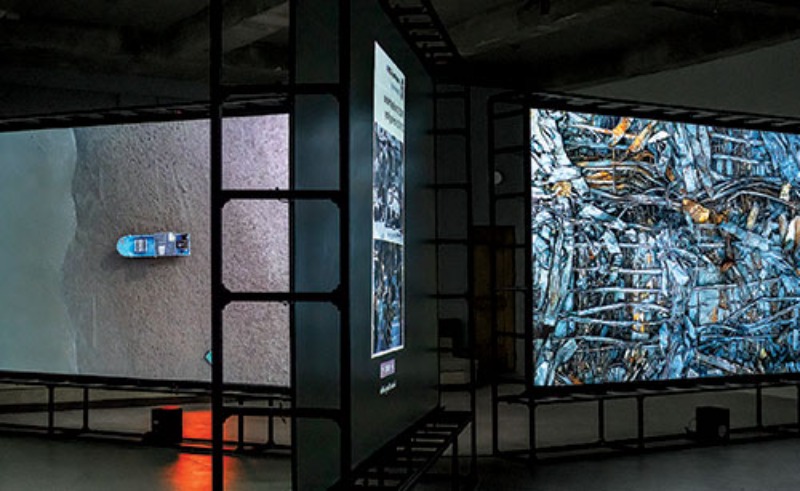

제14회 광주비엔날레: 물처럼 부드럽고 여리게

Review

로랑 그라소_아니마

Review

개척자들 박현기, 육태진, 김해민

Review

남진우 몬스터즈

Review

180도 달라진, 360도 달라진 절묘한 삼각관계

Review

심영철_춤추는 정원

Review

박선민_메아리와 서리의 도서관

Review

팬텀센스

Review

윤종주_시간이 색을 지닐때

Review

2023 SMA 공간연구: 사이의 리듬들

Review

방정아_욕망의 거친 물결

Review

곽남신_시시비비 비시시 是是非非非是是

Review

신정균_라스트 오브 어스

Review

끝에서 두 번째 세계

Review

최선아, 장순원_TORQUE3 - HIGH BEAM

Review

제12회 부산국제화랑아트페어

Review

홍승혜 복선伏線을 넘어서 II

Review

무라카미 다카시 무라카미좀비

Review

비타 노바 새로운 삶

Review

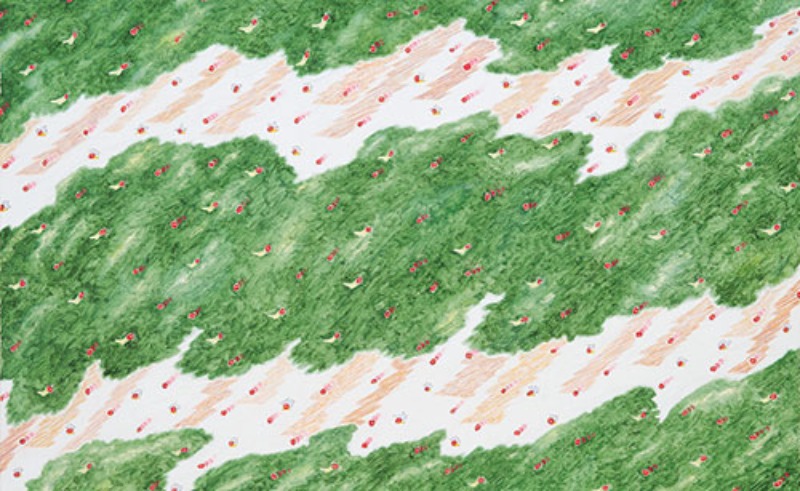

2022 청년작가 초대전 김설아_숱한 산들이 흩어질 때

Review

대체불가현실 □☞∴∂★∽콜렉티브

Review

정철규_나중에, 나중에, 나중에,

Review

ɔ ː n

Review

조선희_姬: 나의 우주다

Review

지구 생존 가이드_포스트 휴먼 2022

Review

박민준_X

Review

요나스 메카스+백남준_나의 친애하는 친구들에게

Review

황란_Becoming Again

Review

김복진과 한국 근현대 조각가들

Review

원초적 비디오 본색

Review

백남준 효과

Review

2022 금강자연미술비엔날레

Review

일시적 개입

Review

2022 청년미술프로젝트: 경계점

Review

이기봉_Where You Stand

Review

반디산책: 지구와 화해하는 발걸음

Review

구름산책자

Review

자매들, 우리는 커진다: 서울-샌프란시스코 교류전

Review

우연을 기대

Review

신민_semi: 世美

Review

곽인탄_팔레트

Review

장진승_L·A·P·S·E

Review

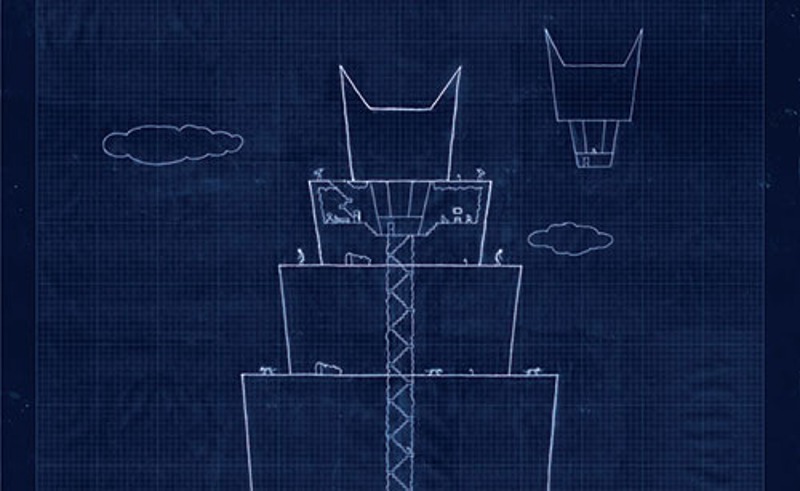

류호열_IMAGINATION

Review

윤향로_태깅

Review

이건용_Reborn

Review

우리, 할머니

Review

키아프 서울

Review

2022 12H-Internet Live Performance ‘Good Morning Artist’

Review

땅속 그물 이야기

Review

2022 달성 대구현대미술제미술의 공진화

Review

이희준_Heejoon Lee

Review

아트제주 2022: 팝업

Review

한국의 채색화 특별전: 생의 찬미

Review

김지아나_CONATUS

Review

대전과학예술비엔날레 2022: 미래도시

Review

전나환_Paper and Canvas

Review

최태훈_우드타입

Review

황영자_돈키호테

Review

히토 슈타이얼_데이터의 바다

Review

두 번째 봄

Review

민성홍_보임의 보임

Review

심승욱_한 번도 경험하지 못한 익숙함

Review

장마리아 Iridescent

Review

페이지 너머

Review

아이 엠 그라운드

Review

이민선, 이신애 롱디의 맛

Review

안창홍-유령패션

Review

제11회 부산국제화랑아트페어

Review

차와 커피의 시간

Review

이안 쳉_세계건설

Review

2022 화랑미술제

Review

고니_노란 카나리아

Review

태양에서 떠나올 때

Review

이재석_밴티지 포인트

Review

이상용 초대전

Review

대지의 시간

Review

미래의 역사 쓰기: ZKM 베스트 컬렉션

Review

모던 라이프

Review

집합 이론

Review

최호철_보步보步시是걸음걸음마다 보는 풍경

Review

유화수잡초의 자리

Review

사랑은 타이밍이다

Review

태싯그룹인비트윈

Review

산지천,복개를 걷어내고

Review

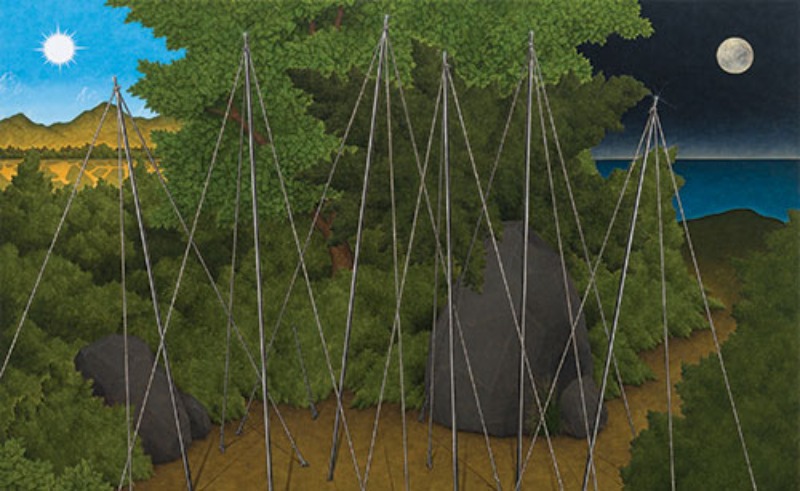

네오 라우흐, 로사 로이 경계에 핀 꽃

Review

넥스트코드 2021

Review

이지연: Stain-Rainbow Forest

Review

광대하고 느리게: 권혜원, 박은태, 조은지

Review

논캡션 인터뷰

Review

이정우: 승선하지 않았다

Review

빌리 장게와: 혈육

Review

크리스티앙 볼탕스키: 4.4

Review

인간, 일곱 개의 질문

Review

이원호_오만가지

Review

박찬욱_너의 표정

Review

FOMO(Fear of Missing Out)

Review

횡단하는 물질의 세계

Review

2021 대구아트페어 올댓큐레이팅×아트경기

Review

송필_Beyond the Withered

Review

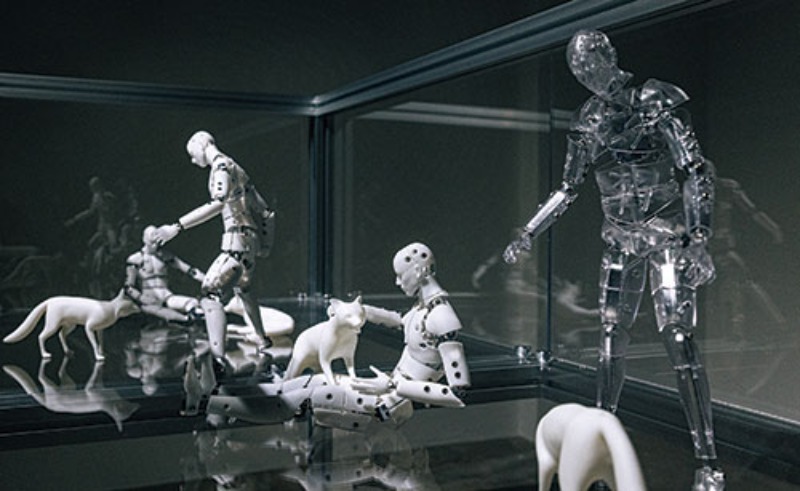

AES+F. 길잃은 혼종, 시대를 갈다

Review

변*태_시대를 탐하다 비끗하다

Review

KIAF SEOUL 2021

Review

최원준_하이라이프

Review

하-하-하 하우스

Review

몸이 선언이 될 때

Review

감각정원: 밤이 내리면, 빛이 오르고

Review

이광호_안티프래질

Review

김희수 NORMAL LIFE: Be Normal and People

Review

오연진, 허요 2인전 물질의 구름

Review

이혁발 몰랑몰랑 육감도

Review

현남_무지개의 밑동에 굴을 파다

Review

설탕과 소금

Review

김남두_허구와 실재의 공존