Key Work

제2회 ChunMan Art for Young

Key Work

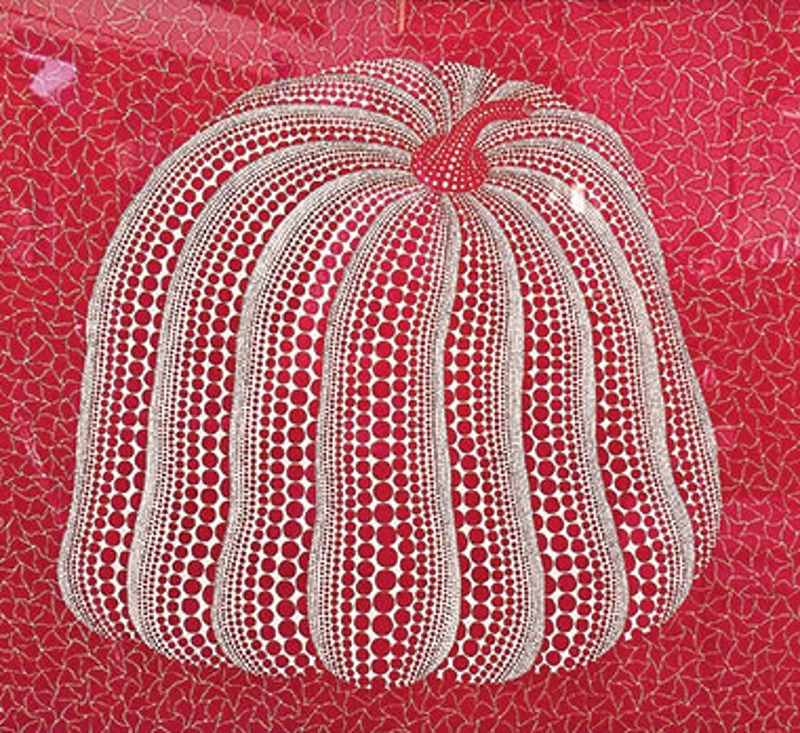

아트광주23

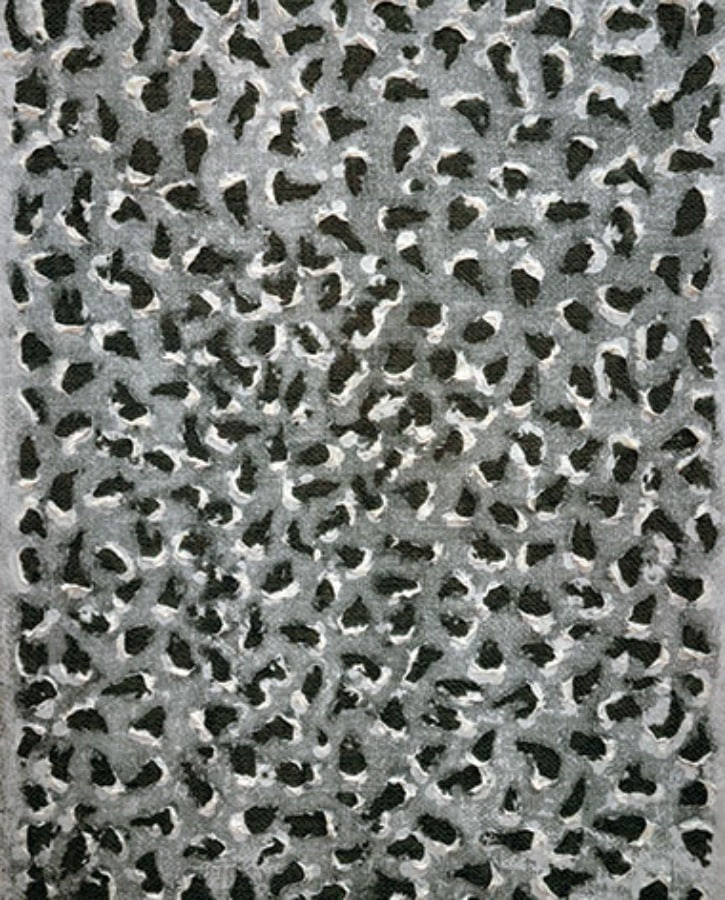

Key Work

트위드 드 샤넬

Key Work

2023 글로벌 청년창의레지던시 ‘내려진 뿌리, 자라는 섬’

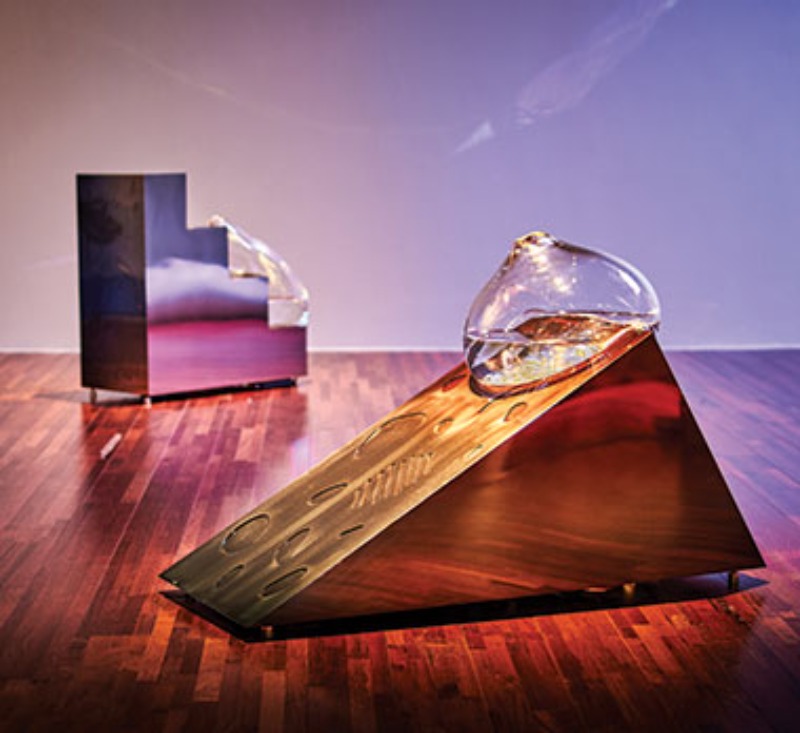

Key Work

2023 서울거리예술축제

Key Work

하늬풍경

Key Work

한국문화예술위원회 ‘예술과기술융합지원’사업

Key Work

Dreams of Urban

Key Work

아트픽 30

Key Work

Discovery: 12 Contemporary Artists from Korea

Key Work

멤피스

Key Work

크래시

Key Work

한국마사회 말박물관 초대 작가 이은경 전시_The PATH

Key Work

프리다

Key Work

작가 이매리 개인전_Homeostasis 그리스 크레타 국립현대미술관서 열려

Key Work

나주시 국제 레지던스 오픈 스튜디오 개최

Key Work

시대를 품다, 광주 현대미술

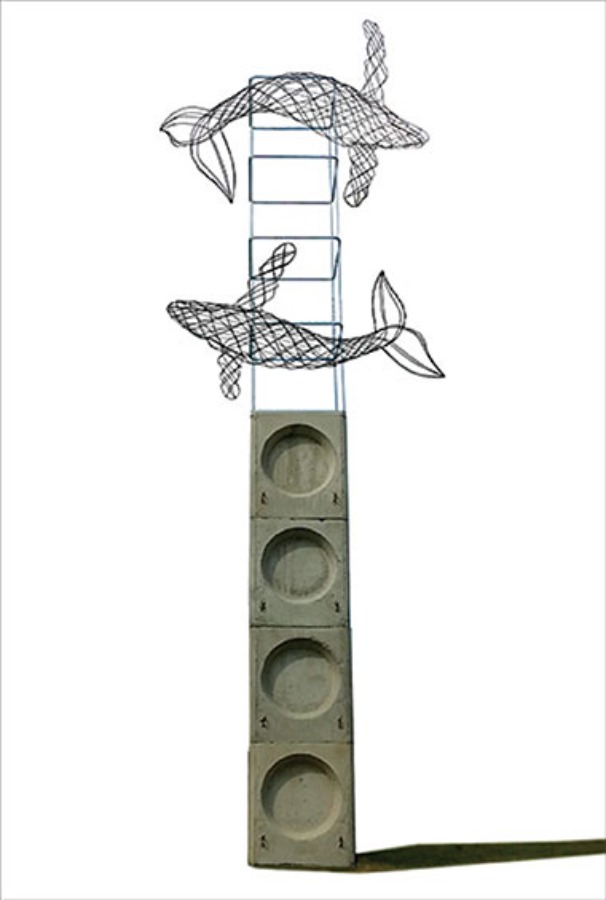

Key Work

‘제15회 광주비엔날레’ 주제 발표 ‘판소리 - 21세기 사운드스케이프’로 공간 탐구

Key Work

‘2024 부산비엔날레’ 전시감독 필립 피로트, 베라 메이 선정

Key Work

서울은 미술관

Key Work

보이드: 무의식의 사유

Key Work

오프-타임

Key Work

타임 언리미티드

Key Work

어반브레이크 2023

Key Work

정광훈 개인전 6월 6일까지 순천문화예술회관서 개최

Key Work

고려대학교 박물관 현대미술전시실 개관 50주년 기념 특별전

Key Work

박상원 사진전 미국 LA서 개최

Key Work

나만의 풍경

Key Work

이명미_사막을 건너는 법

Key Work

제24회 단원미술제

Key Work

몫·숨

Key Work

프로젝트 팀 펄 전시

Key Work

울산시립미술관 소장 결과보고

Key Work

MADE IN CHANGWON: M623GNN392

Key Work

기록과 예술이 함께하는 서울시립 미술아카이브 개관

Key Work

『앤디 워홀의 시대(L’ère d’Andy Warhol)』

Key Work

정유미 개인전

Key Work

아홉, 이야기

Key Work

다양성과 확장성의 미술축제 ‘더프리뷰성수’

Key Work

라흐마니노프

Key Work

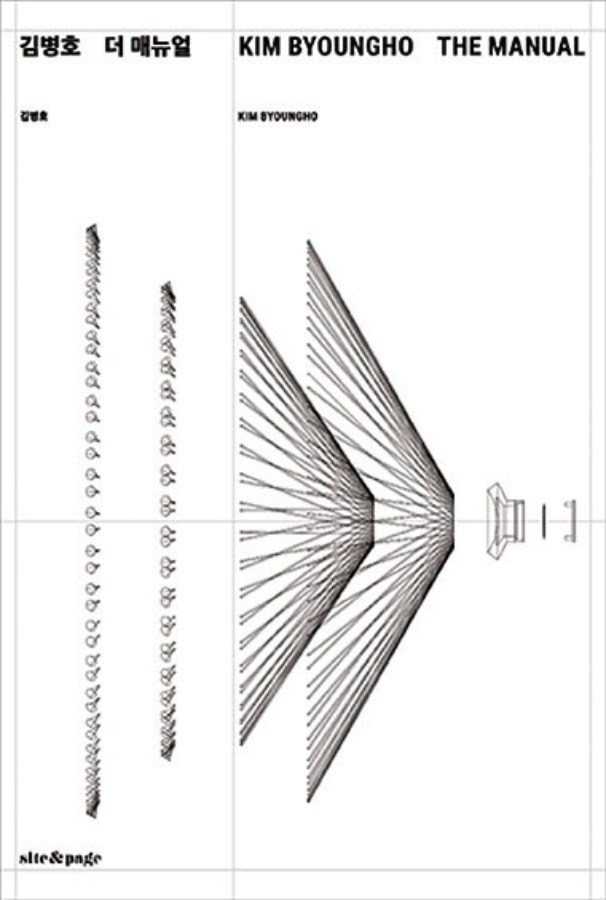

『김병호: 더 매뉴얼』

Key Work

2023년 국공립미술관 협력사업 이응노 탄생 120주년 기념 특별전 & 국제학술대회

Key Work

‘제20회 에르메스 재단 미술상’ 작가 김희천 최종 수상

Key Work

데이비드 호크니 & 브리티시 팝 아트

Key Work

미술은행·정부미술은행 작품구입 공모 4월 14일까지 접수

Key Work

파우스트

Key Work

국립근대미술관 유치 학술세미나

Key Work

『그림 감상도 공부가 필요합니다』

Key Work

사진이 걸린 방

Key Work

아무것도 아닌 듯… 성능경의 예술 행각

Key Work

삼성문화재단·안중근의사기념관 안중근 의사 문화유산 보존·복원 MOU 체결

Key Work

‘수림미술상 2023’ 3월 19일까지 공모 접수

Key Work

설치미술가 민성홍 2023 ‘박동준상’ 수상

Key Work

'제17회 퍼블릭아트 뉴히어로’ 공모 2월 1일부터 3월 15일까지 접수

Key Work

박상원 특별초대전 1월 30일까지 비율갤러리서 열려

Key Work

오래된 미래

Key Work

‘2023 ACC 지역작가 공모’ 2월 20일부터 3월 6일까지 접수

Key Work

『한국 미술 다시 보기 1-3』

Key Work

‘2023청주국제공예공모전’ 3월 31일부터 5월 7일까지 접수

Key Work

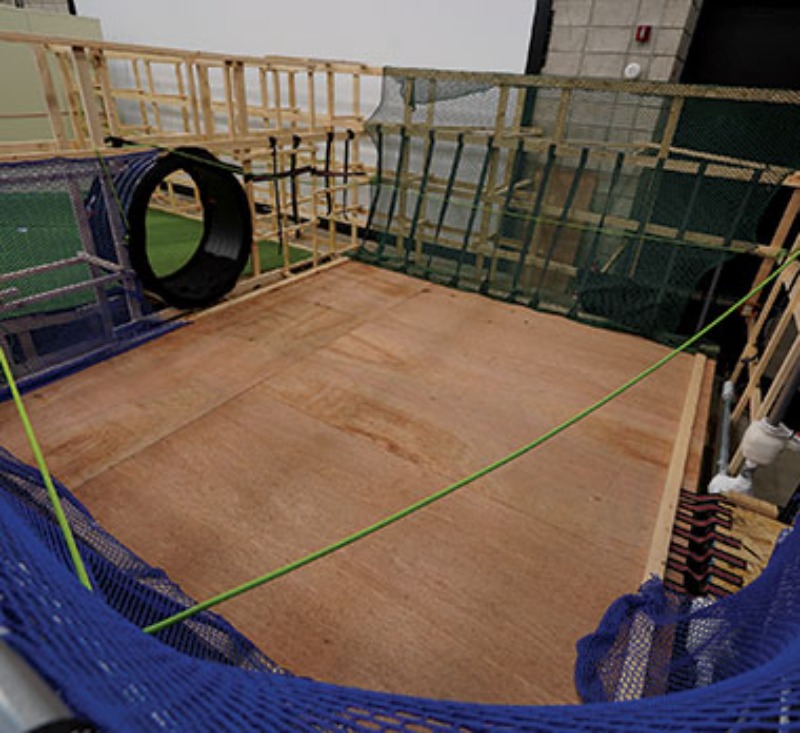

예술과 세상의 관계탐구 ‘제3회 제주비엔날레’ 참여작가 리크릿 티라바닛(Rirkrit Tiravanija)

Key Work

『ㄷ떨』1호

Key Work

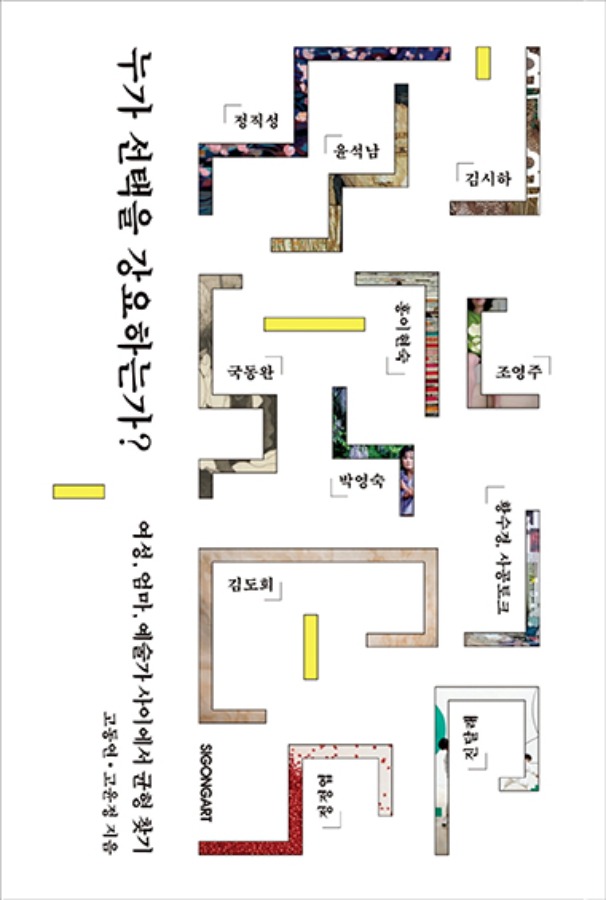

현대미술이란 무엇인가

Key Work

미술사 연대기

Key Work

디자인교육이 꿈꾸는 미래: 디지털 신기술×디자인

Key Work

소행성, 이면의 순간들

Key Work

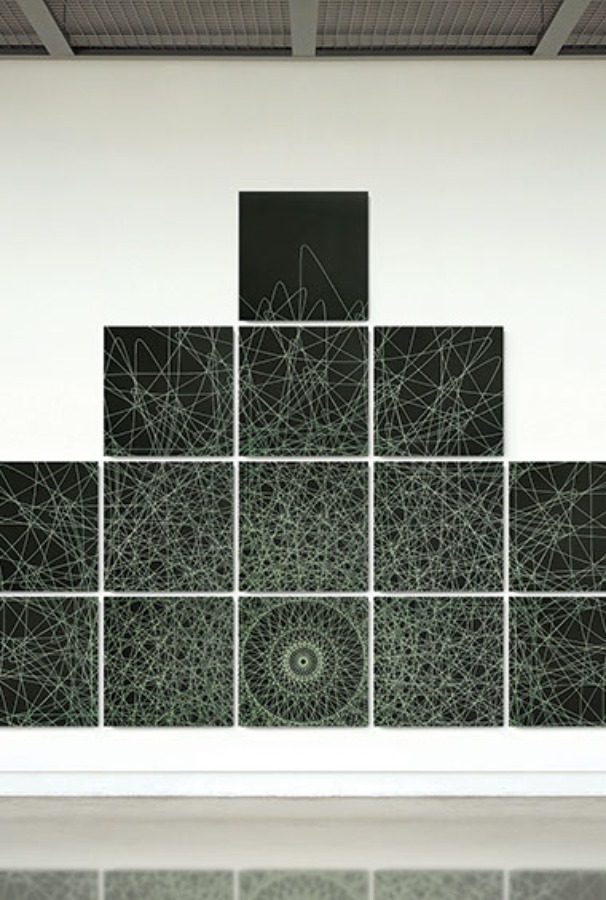

김병호: 더 매뉴얼

Key Work

2023-2025 예비 전속작가제 지원사업

Key Work

땅, 호흡, 소리의 교란자: 포스트콜로니얼 미학

Key Work

넥스트코드 2023

Key Work

한국문화예술위원회_아르코 공공예술 사업

Key Work

김영삼 & 허회태: 붓질의 콜라보

Key Work

꿈 Metamorphosis

Key Work

양승욱_유랑극단

Key Work

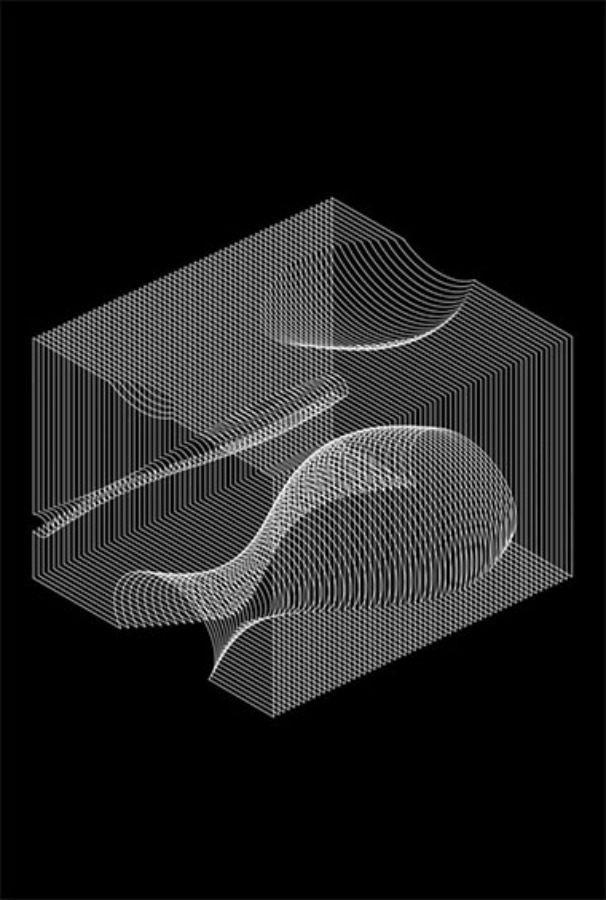

서울융합예술페스티벌 언폴드엑스 2022

Key Work

불꽃, 더 큰 빛이 되다

Key Work

그림자의 그림자

Key Work

2022 탱크예술제

Key Work

뫼비우스적 노마드

Key Work

선셋+필드셋

Key Work

최재은 ‘에르메스, 판교를 건너다’ 에르메스 윈도에 선보여

Key Work

잡지주간 2022

Key Work

2022 우수 화랑 기획전시 ‘예비 전속작가제 지원’ 일환

Key Work

아트광주22

Key Work

계간 『문화/과학』 111호 ‘SF 사회’ 발간

Key Work

덧칠-4人4色 우리 삶에 스민 작품

Key Work

인도네시아 작가 루카스 실라버스 개인전 갤러리단정서 선봬

Key Work

‘2022 KAMA 컨퍼런스’ 아트컬렉팅과 비즈니스 주제로 성료

Key Work

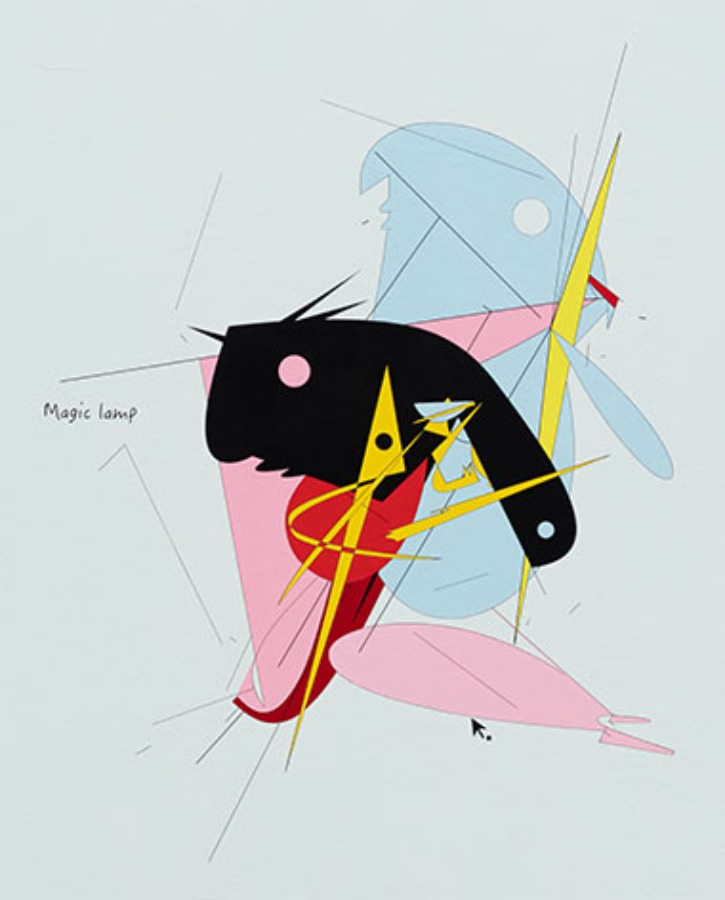

매직 램프

Key Work

뉴지엄(NUSEUM)

Key Work

한국문화예술위원회 2023년 문예진흥기금 공모 접수

Key Work

배창호의 영화의 길

Key Work

샤넬 코리아ב프리즈’ 한국 예술가 조명하는 ‘나우 & 넥스트’

Key Work

문화예술산업총론

Key Work

인생, 예술

Key Work

배수영 개인전

Key Work

예술경영지원센터 한국 작가 알리는 삼박자 프로모션 진행

Key Work

티나킴 갤러리 기획전시 & 송원아트센터서 9월 15일까지 개최

Key Work

2022 한강조각프로젝트: 낙락유람

Key Work

양혜규 홍콩 M+ 소장품 된다

Key Work

선인장이 자라는 박물관

Key Work

제7회 서리풀 Art for Art 대상전

Key Work

CICA 2023 하반기 현대미술 작가 개인전 시리즈

Key Work

권진규 탄생 100주년 기념전

Key Work

레몬꽃닭날개

Key Work

청와대, 문화예술 랜드마크로 조성

Key Work

'더 스트림: 스크니링/토크_#33 임영주' 신촌극장서 진행

Key Work

'더 스트림: 스크니링/토크_#33 임영주' 신촌극장서 진행

Key Work

제25회 이천국제조각심포지엄

Key Work

아트 오브 도플갱어 윤진섭

Key Work

포토 랭귀지

Key Work

작가 이승준 개인전 6월 17일부터 26일까지 작은물서 선보여

Key Work

그림, 그 사람

Key Work

불꽃으로 살다

Key Work

5명의 여성 작가 전시 스페이스 윌링앤딜링서 열려

Key Work

누가 선택을 강요하는가?

Key Work

미국 뉴욕 TYTART 작가 권치규 개인전 개최

Key Work

최혜숙 갤러리 스클로서 6월 18일까지 개최

Key Work

MMCA 과천프로젝트 2022: 옥상정원

Key Work

조각가 박은선 작품 이탈리아 피에트라산타에 영구설치

Key Work

페레스프로젝트 서울 개관전 개최

Key Work

멈출 새도 없이 이 말이 튀어나와 버렸지요

Key Work

더 프리퀄

Key Work

회오리

Key Work

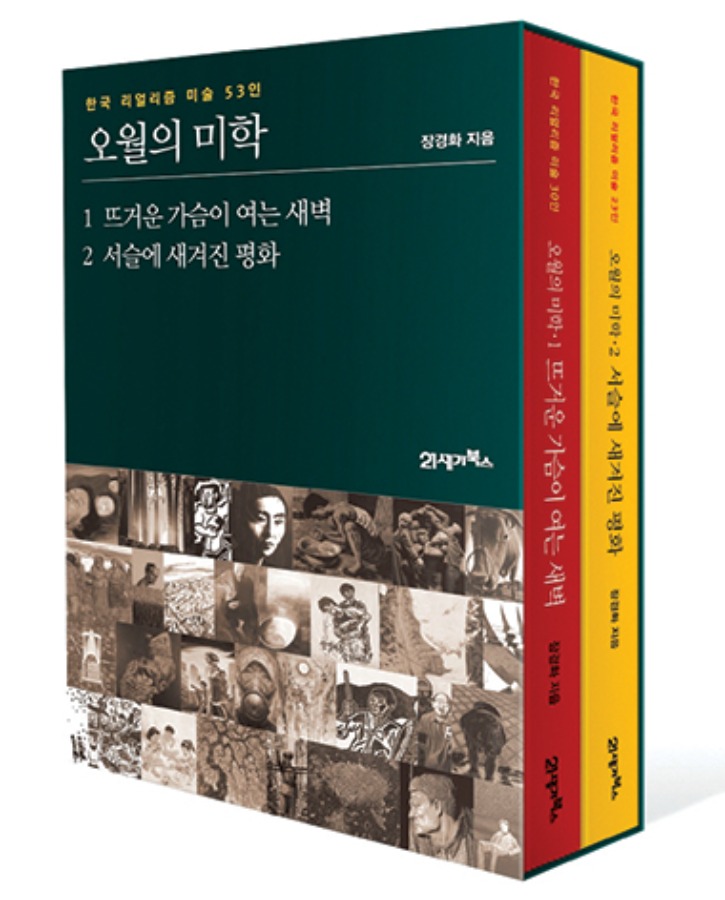

오월의 미학

Key Work

영감의 원천 - 윤동주가 사랑한 한글

Key Work

국립아시아문화전당 ‘ACC_R 레지던시’ 2021 결과 발표전 개최 및 2022 모집 공고

Key Work

시칠리아 섬의 저녁기도

Key Work

국립현대미술관 ‘프로젝트 해시태그 2022’ 로스트에어, 크립톤 최종 선정

Key Work

‘지역, 시대. 세상을 연결하는 열린미술관’ 국립현대미술관, 비전 및 중점방향 발표

Key Work

이강소, 권순철 2인전

Key Work

‘제23회 단원미술제 선정작가 공모’ 6월 17일부터 26일까지 접수

Key Work

장서영 개인전 신도문화공간서 6월 12일까지 열려

Key Work

미술관에서 만나는 음악 ‘리움 멤버십 음악회’

Key Work

장파 개인전 4월 1일부터 28일까지 전시공간서 선봬

Key Work

5·18민주화운동 특별전 베니스서 11월 27일까지 전시

Key Work

국립아시아문화전당 ‘ACC 지역작가 미디어아트 공모’ 실시

Key Work

예술과 객체

Key Work

예술의 정원

Key Work

엑스폼

Key Work

예술의 힘

Key Work

‘제3회 제주비엔날레’ 예술감독박남희 전시기획자 선정

Key Work

작가 최만길의 개인전 나만의 풍경

Key Work

미술품 대여·전시 기획 단체 4월 18일까지 공모 접수

Key Work

NFT 디지털 아트 전문 갤러리 ‘마스그린’ 오픈

Key Work

담양뎐_기억의 시간

Key Work

백남준과 이어령의 지음지간(知音之間)을 꿈꾸며

Key Work

2022 미술은행 공모제 2022 정부미술은행 공모제 개최

Key Work

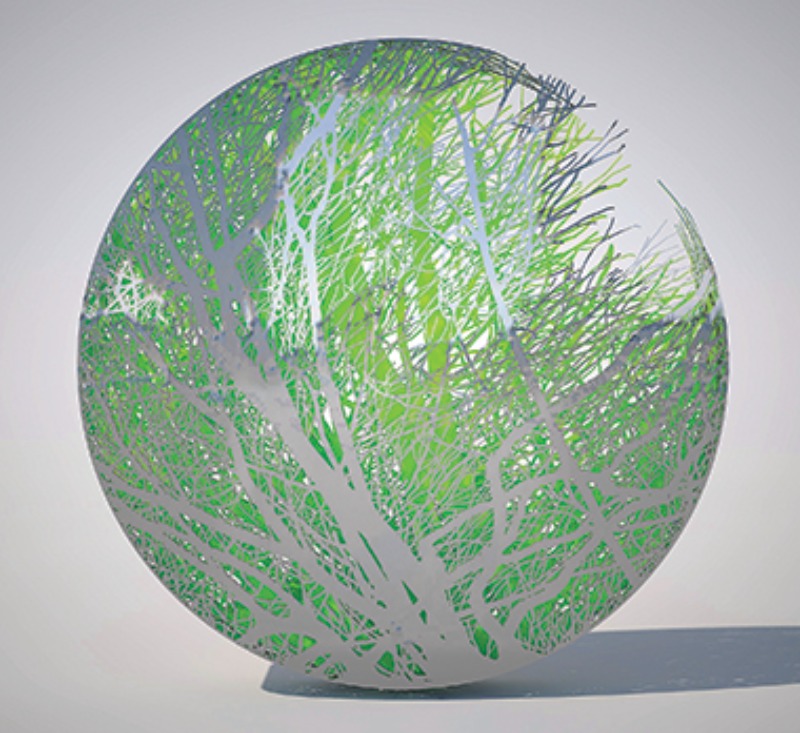

Art For Green 展, 공존을 향한 예술의 여정

Key Work

문화기획자들의 성장 플랫폼 ‘Unfold X 기획자학교’ 심화과정 선정 프로젝트 순차공개

Key Work

'제16회 퍼블릭아트 뉴히어로’ 공모 3월 2일부터 4월 2일까지 접수

Key Work

‘2022 제2회 반도 전시기획 공모전’ 5월 16일까지 서류 접수

Key Work

2022 제1회 통영국제트리엔날레

Key Work

사진으로 만나는『베를린, 기억의 예술관』

Key Work

Amulet-호령_범을 깨우다 展

Key Work

토크 아트

Key Work

한 도시의 급진성 혹은 진정성

Key Work

리차드3세

Key Work

엑스칼리버

Key Work

제48회 사단법인 한국여류화가협회전

Key Work

Lucky Messenger

Key Work

그래서 널 먹겠어

Key Work

2022 아트플러그 연수 1기 입주작가 2월 13일까지 서류 접수

Key Work

2022 아르코 스크리닝 프로그램 ‘직면하는 이동성: 횡단/침투/정지하기’

Key Work

빛으로 수놓은 서울의 밤 ‘서울라이트’ 성료

Key Work

‘제21회 송은미술대상’ 대상 수상자 작가 권아람 선정

Key Work

2022 아르코 공공예술사업 공모 1월 21일까지 접수

Key Work

‘제14회 광주비엔날레’ 예술총감독에 이숙경 테이트모던 수석 큐레이터 선임

Key Work

‘2022 경기예술지원’ 공모 1월 14일까지 접수

Key Work

홍이현숙_오소리 A씨의 초대

Key Work

미술품 감정 및 유통기반 구축 컨퍼런스

Key Work

로랑 페쥬(Laurent Pejoux)에르메스 재단 디렉터 인터뷰

Key Work

Christmas Vibes_진동하는 빛과 물질

Key Work

2021 DMZ Art & Peace Platform_Borderless DMZ 정연심 예술총감독

Key Work

무위자연 - ‘세 개의 방’

Key Work

조각가 김경민 초대전

Key Work

미술품 감정 및 유통기반 구축 컨퍼런스

Key Work

비넥스트

Key Work

‘2022 서울예술지원’ 12월 10일까지 1차 공모 접수

Key Work

예술과 기술의 만남 융합예술플랫폼 ‘언폴드 엑스’ 성료

Key Work

APAP 돌아보고 나아가다

Key Work

김신욱 개인전

Key Work

‘제22회 단원미술제’ 단원미술대상 최종 수상에 박준형 작가

Key Work

미술품 유통·감정 인식 개선 캠페인 ‘작품의 가치, 신뢰를 같이’

Key Work

리그 오브 레전드 유니버스와 현대미술의 만남 애니메이션 ‘아케인’ 예술로 재탄생

Key Work

'행복한 미술시장’ ‘아트광주21’

Key Work

2021 코리아 리서치 펠로우:10×10 ‘나’와 ‘우리’사이

Key Work

제10회 서울국제조각페스타 2021

Key Work

잃어버린 동심으로의 여행 조르디 핀토의 예술 세계

Key Work

오픈미디어아트페스티벌 2021:디지털 아우라

Key Work

‘2021 becoming a collector.: 부여아트페어’

Key Work

현대 블루 프라이즈 디자인 2022 참가자 모집 & 2021 수상자 전시

Key Work

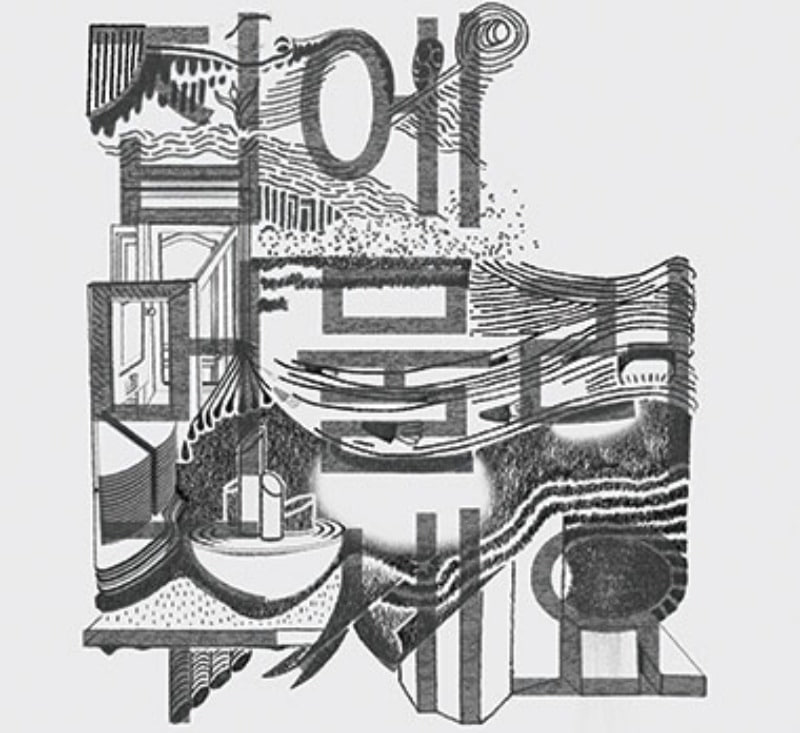

조근호의 자연심상과 도시일상의 뭉치산수

Key Work

제17회 청유회 정기전

Key Work

‘제15회 태화강국제설치미술제’ 10월 14일부터 31일까지 펼쳐져

Key Work

같이, 우리

Key Work

제6회 서울은미술관 공공미술 컨퍼런스

Key Work

지킬앤하이드